Dissociar o Estado das corporações e associar ciência e política; análise de Luiz Marques (IFCH/Unicamp)

Em 1972, Barbara Ward e René Dubos escreveram, por encomenda de Maurice Strong, o documento preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano realizada naquele ano em Estocolmo. Esse documento foi publicado na forma de um livro, intitulado Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small Planet. Seu primeiro capítulo concluía-se com essas palavras lapidares:

“Os dois mundos do homem – a biosfera de sua herança, a tecnosfera de sua criação – estão em desequilíbrio, na realidade, potencialmente em profundo conflito. E o homem está no meio. Esse é o ponto de inflexão da história, em que nos encontramos, com a porta do futuro abrindo-se para uma crise mais súbita, mais global, mais inescapável e mais desconcertante que qualquer outra jamais confrontada pela espécie humana. Uma crise que tomará sua forma decisiva no intervalo de vida das crianças já nascidas.”

Paralelamente a esse livro seminal de Ward e Dubos, e visando igualmente interagir com a Conferência de Estocolmo, um manifesto assinado por mais de 30 cientistas eminentes, entre os quais Julian Huxley, Frank Fraser Darling, Peter Medawar e Peter Scott, publicava em janeiro de 1972 A Blueprint for survival. Oimpacto desse documento foi então imenso, como o atestam as 750 mil cópias vendidas da revista The Ecologist de Edward Goldsmith, que o redigiu e publicou. Sua mensagem é idêntica à de Only one Earth, nomeadamente no que se refere ao prognóstico temporal de desfecho dessa crise ambiental: “no intervalo de vida das crianças já nascidas” [I]:

“O principal defeito do modo de vida industrial, com seu ethos expansivo, é que ele não é sustentável. Seu término no intervalo de vida de alguém nascido hoje é inevitável – a menos que seja mantido ainda um pouco mais por uma minoria entrincheirada ao custo de impor grande sofrimento ao resto da humanidade” (itálicos acrescidos).

A ciência em que se baseava a assertividade e a projeção temporal pioneira desses dois documentos nada tinha de sua maturidade e robustez atuais. Também ela, por certo, era pouco mais que uma criança recém-nascida. De modo que ambos os documentos não avançavam projeções quantitativas sobre a evolução dessas crises. Podiam já prever, entretanto, que a Geração X, nascida entre a metade dos anos 1960 e a segunda metade do anos 1970, seria a primeira testemunha e vítima de uma crise ambiental “mais súbita, mais global, mais inescapável e mais desconcertante que qualquer outra jamais confrontada pela espécie humana”. Previam também o fim de nosso modelo insustentável de civilização, “a menos que [esse modelo] seja mantido ainda um pouco mais por uma minoria entrincheirada ao custo de impor grande sofrimento ao resto da humanidade”. Rupturas socioambientais maiores viriam a ocorrer, portanto, segundo esses dois documentos, no intervalo de vida das crianças nascidas nos anos 1960, vale dizer, grosso modo até os anos 2030, rupturas que uma “minoria entrincheirada” tentaria denegar e postergar ao máximo, impondo um sempre maior sofrimento ao resto da humanidade.

“Mais rápido que previsto”

A capacidade preditiva desses dois documentos é indubitável. Passados quase cinquenta anos, a ciência não cessa de se surpreender com a velocidade crescente com que os fenômenos se antecipam às projeções. Em 2007, o IPCC (AR4) afirmava:

“Segundo os resultados dos modelos atualmente disponíveis, a ocorrência de mudanças climáticas abruptas, tais como o colapso das geleiras da Antártica Ocidental, a rápida perda das geleiras da Groenlândia ou mudanças em larga escala nos sistemas de circulação oceânica, não é considerada provável no século XXI. Contudo, a ocorrência de tais mudanças torna-se crescentemente mais provável à medida que a perturbação do sistema climático progride” [II].

E é justamente essa sempre crescente probabilidade de descontinuidades fundamentais no sistema Terra, sobretudo no clima e na resiliência da biodiversidade, que dá o tom dos alertas da comunidade científica neste segundo decênio. Alguns poucos exemplos. Carlos Nobre e Thomas Lovejoy alertam, no editorial da revista Science Advances de 21 de fevereiro de 2018, já comentado nesta coluna [III], que o desmatamento da floresta amazônica pode estar em vias de atingir um ponto crítico, levando-a a uma rápida transição para um bioma de tipo savana [IV]. A taxa de aquecimento dos oceanos dobrou desde 1992, em relação ao período precedente (1950 – 1990), algo não previsto pelos modelos [V]. Desde 2007, um estudo mostrava que o declínio observado do gelo no Oceano Ártico era “mais rápido que previsto” pelos modelos então analisados pelo IPCC [VI]. Em seu quinto relatório, mesmo o IPCC, relativamente conservador, por força de seu estatuto intergovernamental e de outras circunstâncias que condicionam seu modus operandi, admite ao menos um cenário de verão sem gelo no Ártico já para 2050 (e não mais para 2100), mas há projeções que antecipam em muito esse novo estado do oceano [VII]. A aceleração da perda de gelo da Groenlândia é um fato que vem surpreendendo a comunidade científica: “Ninguém esperava que as geleiras [da Groenlândia] perdessem tanta massa tão rapidamente. As coisas estão acontecendo muito mais rapidamente do que era nossa expectativa”, afirma Isabella Velicogna, num artigo publicado na Science no ano passado [VIII]. Estamos vendo agora na Groenlândia inclusive incêndios de suas turfeiras derretidas, com liberações maiores de metano e diminuição de sua reflexividade ou albedo, num típico, embora ainda incipiente, circulo vicioso: mais aquecimento, mais degelo, mais liberação de metano, mais aquecimento. Como observa Andreas Stohl, do Norwegian Institute for Air Research (NILU): “Esta é uma advertência de que algo assim pode acontecer nos pergelissolos, que se supunha estariam derretendo apenas no final do século” [IX]. Enfim, por causa do aquecimento oceânico e do derretimento do gelo na Groenlândia e no Ártico, a poderosa corrente marítima que tem função crucial na manutenção do estado atual do sistema climático, a Circulação de Revolvimento do Atlântico, ou Circulação Termoalina do Atlântico (Atlantic Meridional Overturning Circulation ou AMOC), vem arrefecendo desde 2004. Esse arrefecimento, já advertido por vários cientistas [X], é objeto de recente editorial da Nature e de diversos artigos de divulgação científica que ecoam e analisam trabalhos recém-publicados [XI], mostrando justamente a ocorrência de “mudanças em larga escala nos sistemas de circulação oceânica”, fenômenos que em 2007, como visto acima, o IPCC, com base nos resultados então disponíveis, considerava improváveis no século XXI.

Os exemplos são inúmeros a ilustrar, em suma, o fato que aciência vem hoje insistindo sobre a crescente probabilidade de cruzarmos pontos críticos no sistema Terra já nos próximos decênios, vale dizer, justamente nos anos 2030, previstos pelos dois documentos de 1972. Essa consciência hoje consensual de que os prazos fixados pelos dois documentos de 1972 estão se esgotando não deixou de crescer nesse último meio século. Ela se reflete nas declarações que sublinham a insuficiência dos resultados dos grandes encontros internacionais passados sobre o clima e o meio ambiente. Em 1992, vinte anos depois da Conferência de Estocolmo, Maurice Strong (1929-2015), presidindo as negociações da ECO-92, exortava a agir contra os interesses econômicos dominantes em face do agravamento das crises socioambientais desde 1972 [XII]:

“Não temos outros 20 anos para desperdiçar. Temos que tomar o caminho mais rápido a partir do Rio. (…) A principal mensagem dessa Conferência é que não se pode tratar de questões ambientais sem tratar de questões econômicas”.

Em 2012, passados os tais 20 anos e constatado o desperdício de tempo que foi o Protocolo de Kyoto e o fracasso da própria Rio+20, Ban Ki-moon, então secretário-geral da ONU, declarou: “Permitam-me ser franco. Nossos esforços não estiveram à altura do desafio. A natureza não espera. A natureza não negocia com os seres humanos” [XIII]. E Pavan Sukhdev, ex-Conselheiro especial do PNUMA e chefe do projeto Green Economy Initiativeda ONU, repetiu a mesma mensagem num tom ainda mais enfático: “Precisamos de ação urgente. Não podemos ter uma Rio+40. Não haverá tempo. Estamos nos comportando como idiotas. A questão do desenvolvimento sustentável não é para a próxima geração, é para a nossa” [XIV].

Não há tempo para uma Rio+40

Seis anos se passaram após a Rio+20 e estamos nos aproximando do aniversário de três anos do Acordo de Paris. E malgrado os esforços envidados para mitigar as crises ambientais – e eu seria o último a menosprezá-los –, é cada dia mais difícil tergiversar sobre o fato de que continuamos, ano a ano, a aumentar o que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (UNFCCC) chamou de “Interferência Antropogênica Perigosa” (DAI) sobre o sistema Terra. Estamos nos distanciando a passos de gigante dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e apenas insistir em sua importância não fará nos aproximar deles. Sucessivos balanços negativos exibem o fracasso dos esforços para atingir as 20 Metas de Aichi (Aichi Biodiversity Targets) para a conservação da biodiversidade até 2020, sendo a perda de biodiversidade, como bem afirma Richard Gregory, “uma das maiores crises com que se defronta a humanidade” [XV].

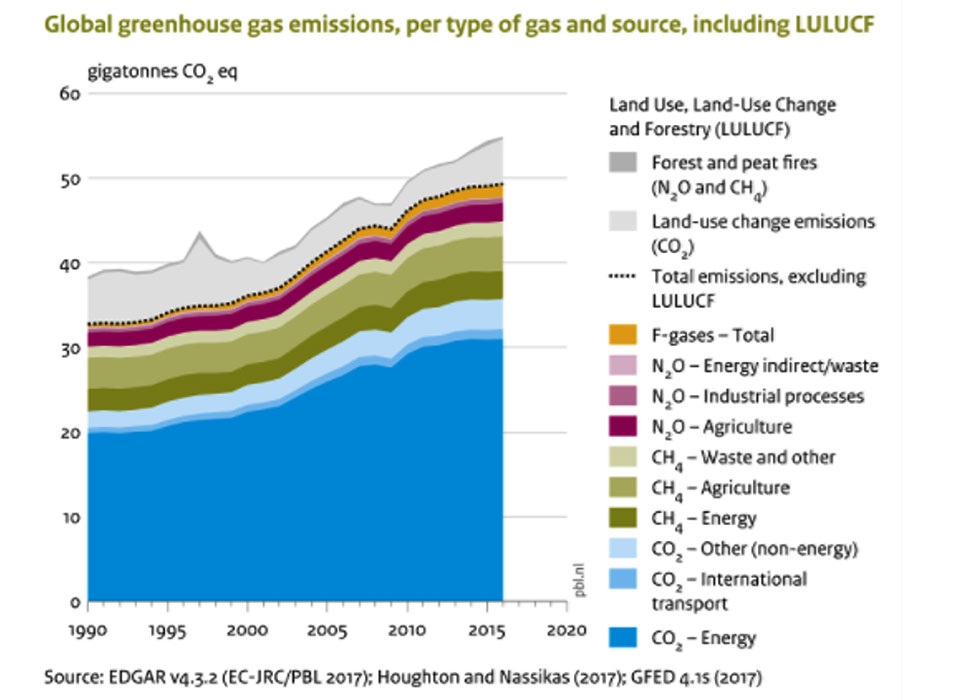

No âmbito climático, continuar invocando como uma fórmula apotropaica as promessas (pledges) feitas pelos signatários do Acordo de Paris não pode e não deve mais ocultar o fato de que a tendência constatada revela o vazio dessas promessas. O Acordo de Paris não foi ainda ratificado por 13 países produtores de mais de um quarto da produção mundial de petróleo, aí incluídos a Rússia, o Iraque, o Irã e o Kuwait [XVI]. Com a decisão dos EUA de abandonar o Acordo, mais de um terço da produção mundial de petróleo provém de países que não podem ser acusados, como os demais, de não cumprir o Acordo de Paris porque nem sequer o reconhecem. As emissões antropogênicas de gases de efeito estufa (GEE) montavam a cerca de 39 GtCO2-eq em 1990 e atingiram 53,4 GtCO2-eq em 2016, um aumento de 37% em apenas 26 anos, aumento que o Acordo de Paris não foi capaz de limitar em 2016, como mostra a Figura 1

Figura 1 – Emissões de GEE por tipo de gás e por fonte de emissão entre 1990 e 2016

Entre 2016 e 2017, as emissões antropogênicas de GEE aumentaram ainda cerca de 1,5%. Nada prenuncia sua diminuição e muito menos na velocidade requerida para evitar um aquecimento médio global superior a 2 oC. Dado o peso crescente das alças de retroalimentação na dinâmica das mudanças climáticas, é possível que esse nível “perigoso” de aquecimento seja atingido, ou mesmo ultrapassado, já no horizonte dos anos 2030 (e não mais no “longínquo” 2100), confirmando mais uma vez os prognósticos dos dois documentos de 1972 acima citados. Em todo o caso, evitar um aquecimento médio global dessa magnitude tornou-se uma impossibilidade “sociofísica”, pois suporia zerar o desmatamento e reduzir o consumo de combustíveis fósseis a uma velocidade incompatível com os paradigmas, a visão de mundo e os planos de negócios que as corporações impõem à humanidade e às demais espécies.

Entre 2016 e 2017, as emissões antropogênicas de GEE aumentaram ainda cerca de 1,5%. Nada prenuncia sua diminuição e muito menos na velocidade requerida para evitar um aquecimento médio global superior a 2 oC. Dado o peso crescente das alças de retroalimentação na dinâmica das mudanças climáticas, é possível que esse nível “perigoso” de aquecimento seja atingido, ou mesmo ultrapassado, já no horizonte dos anos 2030 (e não mais no “longínquo” 2100), confirmando mais uma vez os prognósticos dos dois documentos de 1972 acima citados. Em todo o caso, evitar um aquecimento médio global dessa magnitude tornou-se uma impossibilidade “sociofísica”, pois suporia zerar o desmatamento e reduzir o consumo de combustíveis fósseis a uma velocidade incompatível com os paradigmas, a visão de mundo e os planos de negócios que as corporações impõem à humanidade e às demais espécies.

Duas condições de possibilidade para virar o jogo

1 – Dissociar o Estado das corporações

Para estabelecermos uma premissa da qual partir é preciso entender que não há saída para as políticas efetivas de mitigação fora de um embate frontal e incontornável entre interesses conflitantes. É preciso, portanto, definir quem são os aliados e quem são os adversários dos esforços reais para mitigar as crises ambientais. As sociedades têm fracassado em confrontar a engrenagem devastadora do capitalismo global por causa, antes de mais nada, do crescente e sempre mais exorbitante poder das corporações sobre os Estados. É preciso entender que esse poder é, hoje, de um novo tipo. Ele o é, antes de mais nada, em decorrência dos recursos imensos dessas corporações. Se consideradas as 28 “entidades” mais ricas do mundo – países com riquezas medidas pela renda nacional e corporações, medidas por seu faturamento –, dez dessas entidades são corporações, sendo que das 20 maiores corporações do mundo, com um faturamento total de 4,5 trilhões de dólares, nove são umbilicalmente ligadas ao petróleo e seis pertencem à esfera do Big Food [XVII]. A atual interdependência entre Estado e as megacorporações – notadamente no que se refere à influência destas sobre os mercados, as finanças públicas, a informação, a energia, a mineração, a agropecuária, a agroquímica (fertilizantes e agrotóxicos), a comercialização e os preços das commoditiesem geral –, não se atém mais apenas às políticas econômicas, mas atinge a identidade mesma do Estado. Esse novo Estado absorvido pela corporação, a que se pode dar o nome de Estado-Corporação, foi bem descrito em 2008 por Sheldon Wolin que cunhou o termo “Democracy Incorporated” [XVIII], caracterizada por:

“uma relação simbiótica entre o governo tradicional e o sistema de governança ‘privada’ representado pela moderna corporação empresarial. O resultado é, não já um sistema de co-determinação por colaboradores que mantêm distintas identidades, mas um sistema que representa a passagem à maturidade política do poder corporativo”

Isso posto, a primeira condição de possibilidade para virar o jogo é a reconquista democrática do Estado numa perspectiva de superação do unilateralismo e de fortalecimento da governança global. Há aqui um longo caminho a trilhar, e que deve ser trilhado rapidamente, pois, como visto, não temos mais 20 anos para desperdiçar. Ele começa por abandonar de uma vez por todas o “pensamento mágico” de que uma mitigação significativa das crises ambientais pode ser capitaneada pelo mercado. Por melhores que sejam as intenções das corporações, publicitadas em Davos e em outros fóruns corporativos – a se admitir que sejam mais que simples greenwashing –, essas multinacionais não podem internalizar seus custos ambientais em seus planos de negócios. Elas estão condenadas a ser, na prática, as principais responsáveis pela destruição da biodiversidade e pela desestabilização do clima. Dado que, para elas, ser é expandir-se, sua ação inerentemente expansiva representa, objetivamente, a mais sistêmica e cumulativa ameaça à humanidade. Acreditar que as megacorporações podem ser parceiras da luta pela sustentabilidade equivale a acreditar que o agronegócio é nosso aliado nos esforços por uma agricultura orgânica e local, por uma agricultura de alimentos e não de commodities, e que a “bancada do boi” no Congresso nacional é nosso parceiro no combate ao desmatamento e na luta pela democratização da propriedade da terra.

2 – Associar ciência e política

A própria sociedade, através de seus partidos e outras associações, é a protagonista desse processo de retomada democrática do Estado numa perspectiva de governança global. Mas esse processo passa, de qualquer modo, por uma convergência entre ciência e política porque é justamente da dissociação entre ambas que nascem hoje as maiores debilidades de cada uma.

Será talvez necessário repensar a história do último meio século como a história da progressiva dissociação entre ciência e política. Para ilustrar o abismo existente em nossos dias entre ambas, tomemos uma das reiteradas advertências de James Hansen [XIX]:

“A situação é que temos, na realidade, uma emergência, mas não estamos agindo como se tivéssemos entendido isso. Vamos ter que abandonar as emissões de carbono muito rapidamente. Isso é tecnicamente possível e faz sentido do ponto de vista econômico. Mas tal solução não está sendo perseguida e, de fato, não está sendo proposta por nenhum partido político”.

Essa advertência caracteriza à perfeição a situação política brasileira e mundial. De fato, a política permaneceu ancorada no embate ideológico entre as diversas formas (históricas ou imaginárias) de auto-organização da sociedade, ignorando que nossa civilização termo-fóssil está em vias de romper os equilíbrios ambientais imperantes no Holoceno, a época geológica cuja relativa estabilidade favoreceu toda a civilização. Continuar ignorando isso em nossa reflexão e prática políticas é ignorar que a história obedece, volente nolente, às leis da física e que essas, para relembrar a afirmação de Ban-ki-moon, não negociam com os seres humanos. Portanto, todo programa político, por mais progressista que se pretenda, será reacionário e irracional se não levar na devida conta os alertas lançados pela ciência sobre as crises ambientais contemporâneas.

Entendamos bem o quê na política tornou-se anacronicamente irracional. Tal como nos séculos passados, também em nossos dias a racionalidade política, le bon combat, continua sendo a luta pelo aprofundamento da democracia, pelas liberdades civis, pelo trabalho digno e bem remunerado, por um Estado capaz de assegurar educação, saúde, mobilidade e segurança, por equidade econômica, étnica e de gênero, pela laicidade, pela autonomia sobre o próprio corpo e pelo respeito aos direitos das outras espécies. Essa continuidade entre passado e presente é mais que nunca necessária, já que os últimos três ou quatro decênios vêm provocando, globalmente, retrocessos dramáticos em todas, ou quase todas, essas frentes de luta. Mas a política perde toda racionalidade e atualidade desde o momento em que ignora ou se recusa a agir em sintonia com o que se sabe sobre as leis bioquímicas e físicas que determinam o comportamento e os limites do sistema Terra, do qual as sociedades são parte e dependem existencialmente.

Se a política deve se repensar a partir da nova situação do planeta descrita pelas ciências da natureza, a situação histórica atual requer destas assumir responsabilidades políticas num nível sem precedentes. É fato que após Hiroshima, e mais ainda após 1968, os cientistas começaram a se sentir mais concernidos pelas implicações políticas de seu saber. Mas eles continuam ainda a excluir de seu job description toda dimensão político-prescritiva. Os grandes relatórios científicos, sejam eles do IPCC ou do IPBES, limitam-se a uma introdução destinada aos políticos, intitulada Summary for Policymakers. Essa postura de simples advertências e aconselhamentos é insuficiente. Como são insuficientes, ainda que importantíssimos, os sucessivos apelos e alertas dos cientistas à sociedade, como os de 1972, acima citados, seguidos pelos de 1992 e de 2017 [XX]. A aceleração da degradação ambiental demonstra à saciedade essa insuficiência. É preciso que os cientistas tenham a audácia de reivindicar, doravante, um novo estatuto na sociedade, algo como um poder de veto em todas as decisões políticas que contrariem o consenso científico sobre os dossiês fundamentais das crises ambientais. O que pressupõe que a democracia entenda e institua a necessidade desse poder de veto. Essa nova simbiose entre ciência e política é o antídoto imprescindível para neutralizar os impactos nefastos da simbiose entre Estado e corporações.

Essa ideia foi esboçada num livro importante, intitulado Em direção a uma democracia ecológica. O cidadão, o cientista e o político (2010). Nele, Dominique Bourg e Kerry Whiteside enfrentam a tarefa de imaginar uma nova estrutura política capaz de conciliar democracia e esse novo poder da ciência [XXI]. Essa nova estrutura supõe a superação de um governo representativo clássico, baseado na tradição liberal individualista, para a qual o indivíduo é a última instância do juízo sobre seus próprios interesses. Lembram os autores que:

“O sistema representativo clássico supõe que eu sou in fine o único juiz da minha condição. Quem pode, com efeito, melhor que eu julgar sobre meu bem- estar? Os representantes devem, portanto, retornar regularmente a seus eleitores para se assegurar do bem-fundado de suas políticas. Ora, a complexidade dos problemas ambientais, o fato de nos afetarem indiretamente ou de longe, impede-nos de apreciá-los por nós mesmos”.

De fato, porque as crises ambientais em que o mundo contemporâneo afunda não são apenas locais, mas transnacionais, porque são sistêmicas e cumulativas, e seus efeitos em cascata são, como afirma um comunicado de 5 de novembro de 2014 do IPCC, “severos, pervasivos e irreversíveis” [XXII], podendo produzir por retroalimentação positiva mudanças não lineares no sistema Terra susceptíveis de pôr em risco a própria sobrevivência das sociedades, os cidadãos não dispõem mais dos meios que lhes permitam ajuizar seus próprios interesses e, portanto, suas decisões políticas.

Assim como o capitalismo industrial significou a separação do trabalhador dos meios de produção, o capitalismo da era das grandes crises ambientais globais significa a separação do cidadão dos meios de seu próprio juízo político. Isso não implica a infantilização política do cidadão porque obviamente ninguém pode pretender tutelá-lo. Mas significa que os cidadãos globais que somos precisamos, doravante, convocar a ciência para entender onde está, de fato, o nosso próprio interesse político. As crises ambientais põem problemas para cuja resolução as instituições democráticas do passado não estão mais habilitadas, porque ciência e política, saber e interesse, eram ainda, no paradigma anterior, instâncias separadas. Elas não o são mais. De onde a necessidade da presença direta da ciência como instância inapelável de veto em todas as decisões econômicas e políticas estratégicas. Desde Hans Jonas, começamos a perceber que, hoje, o objeto central da ciência e da política é o mesmo. Não se trata mais para ambas de desejar a infinitude, mas de conseguir viabilizar nossa sobrevivência na finitude de nossa condição, o que pressupõe a convivência prudente e respeitosa com as demais formas de vida, nos limites cada vez menores desse “pequeno planeta”.

Todos os parâmetros do sistema Terra mensurados pela ciência mostram hoje, com crescente grau de confiabilidade, que as gerações nascidas nos anos 1960 e após deverão sofrer cruelmente as agruras de um mundo muito mais adverso para a vida do que o usufruído por nossos pais. Se o que estamos fazendo, politicamente, até agora resume o que somos capazes de fazer, essas gerações mais jovens serão lançadas – é a perspectiva mais provável – no abismo de um verdadeiro colapso ambiental. Sem uma nova aliança estratégica entre ciência e política que capacite as sociedades a saber para agir e a agir em sintonia com o que sabem, não resta muita esperança de que possamos evitar um futuro pior ou muito pior. A Universidade, “lugar natural” e possível de uma sinergia entre ciência e reflexão crítica, filosófica e sócio-política, só manterá sua relevância na atual situação histórica se entender e cumprir sua missão de fortalecer (e explicar à sociedade que a sustenta) a crucial importância estratégica dessa aliança.

Luiz Marques é professor livre-docente do Departamento de História do IFCH /Unicamp. Pela editora da Unicamp, publicou Giorgio Vasari, Vida de Michelangelo (1568), 2011 e Capitalismo e Colapso ambiental, 2015, 2a edição, 2016. Coordena a coleção Palavra da Arte, dedicada às fontes da historiografia artística, e participa com outros colegas do coletivo Crisálida, Crises SocioAmbientais Labor Interdisciplinar Debate & Atualização(crisalida.eco.br).

[I] Cf. Edward Goldsmith, Peter Allen, “A Blueprint for survival”, The Ecologist, Londres, Janeiro de 1972.

[II] Cf. Climate Change 2007: Working Group I: The Physical Science Basis: “Abrupt climate changes, such as the collapse of the West Antarctic Ice Sheet, the rapid loss of the Greenland Ice Sheet or large-scale changes of ocean circulation systems, are not considered likely to occur in the 21st century, based on currently available model results. However, the occurrence of such changes becomes increasingly more likely as the perturbation of the climate system progresses”.

[III] Cf. L. Marques, “Ponto critico na Amazônia”. Jornal da Unicamp, 5/III/2018.

[IV] Cf. Thomas E. Lovejoy, Carlos Nobre, “Amazon Tipping Point” (Editorial). Science Advances, vol. 4, 2, 21/II/2018.

[V] Lijing Cheng et al., “Improved estimates of ocean heat content from 1960 to 2015”. Science Advances, 10/III/2017.

[VI] Cf. J. Stroeve et al., « Arctic sea ice decline: Faster than forecast ». Geophysical Research Letters, 34, 9, 2007: “All models participating in the IPCC AR4 show declining Arctic ice cover over this period. However, depending on the time window for analysis, none or very few individual model simulations show trends comparable to observations”.

[VII] Cf. Peter Wadham, A Farewell to ice. A Report from the Arctic. 2017. Londres, 2017. Para uma síntese do problema do degelo do Ártico e de suas consequências, cf. Claudio Angelo, A espiral da morte, São Paulo, 2017.

[VIII] Citada por Eli Kintish, “The great Greenland meltdown”. Science, 23/II/2017.

[IX] Cf. Megan Gannon, “Greenland’s biggest fire is a ‘warning’ for its future”. LiveScience, 13/IV/2018.

[X] Cf. M. A. Srokosz, & H.L. Bryden, “Observing the Atlantic Meridional Overturning Circulation yields a decade of inevitable surprises”. Science, 348, 19/VI/2015; James Hansen, “Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2 ◦C global warming could be dangerous”. Atmospheric Chemistry and Physics, 16, 2016, pp. 3761-3812.

[XI] David J.R. Thornalley et al., “Anomalously weak Labrador Sea convection and Atlantic overturning during the past 150 years”. Nature, 556, 11/IV/2018, pp. 227-230.

[XII] Citado por Anne Harrison, “Earth Summit makes political gains for environment”. UPI, 14/VI/1992: “We don’t have another 20 years to squander. We need to take the fast track out of Rio. (…) The main message of this conference is that you can’t deal with environment issues without dealing with the economic issues”. Veja-se também Tom Whipple, “There is no time to waste, they said 23 years ago”, The Times, 30/XI/2015.

[XIII] Citado pela Agência Reuters, em “Rio+20 summit begins under a cloud of criticism”, 20/VI/2012. Pressionado por Dilma Rousseff, Ban Ki-moon convocou em seguida apenas jornalistas brasileiros aos quais repetiu seis vezes, durante uma entrevista de 8 minutos, que a Conferência foi um “sucesso”. Cf. Denise Menchen, Fernando Rodrigues, “Pressionado, Secretário da ONU recua e elogia texto”. Folha de São Paulo, 22/VI/2012.

[XIV] Entrevista publicada em rede.

[XV] Citado por Adam Vaughan, “Global biodiversity targets won’t be met by 2020, scientists say”. The Guardian, 3/X/2014.

[XVI] Cf. Paris Agreement – Status of Ratification http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php.

>[XVII] Veja-se a respeito a ONG inglesa Global Justice. São elas: 1. Walmart; 2. State Grid; 3. China National Petroleum; 4. Sinopec Group; 5. Shell ; 6. Exxon ; 7. Volkswagen; 8. Toyota; 9. Apple; 10. BP; 11. Berkshire Hathaway; 12. McKesson; 13. Samsung; 14. Glencore; 15. Ind. & Com. Bank of China; 16. Daimler; 17. UnitedHealth Group; 18. CVS Health; 19. General Motors e 20. Ford Motors.

[XVIII] Cf. Sheldon Wolin, Democracy Incorporated. Managed Democracy and the Specter of the Inverted Totalitarianism. Princeton University Press, 2008.

[XX] Veja-se “Advertência dos Cientistas do Mundo à Humanidade”, documento patrocinado em 1992 pela Union of Concerned Scientists do MIT, e World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice, que retoma e atualiza em 2017 o apelo de 1992. Cf. L. Marques, “Por uma Universidade implicada na agenda de nosso tempo”. Jornal da Unicamp, 14/VIII/2017.

[XXI] Cf. Dominique Bourg & Kerry Whiteside, Vers une démocratie écologique. Le citoyen, le savant et le politique, Paris, Seuil, 2010.

[XXII] Cf. IPCC 5/XI/2014, Climate Change 2014. Synthesis Report.

Do Jornal da Unicamp, in EcoDebate, ISSN 2446-9394, 25/04/2018

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Deixe aqui seu comentário. Aguarde a publicação após a aprovação da Professora Conceição.