quinta-feira, 11 de dezembro de 2025

Recuperação de áreas degradadas por processos erosivos .

Fac-símile da capa do estudo “Controle da Erosão: bases conceituais e técnicas. Diretrizes para o planejamento urbano e regional. Orientações para o controle de boçorocas urbanas”, elaborado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) & Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e publicado no ano de 1989.

Recuperação de áreas degradadas*

Nesses tempos de mudanças climáticas e com o recente encerramento da COP30, realizada em Belém do Pará, nesse mês de novembro de 2025, uma pergunta que poderia ser deixada no ar, entre outras, seria: quais são os procedimentos para recuperação de áreas degradadas por processos erosivos lineares do tipo das voçorocas e de ravinas que ocorrem em nosso país e em outras partes do mundo?

Lembremos que “A erosão é o processo de desagregação e remoção de partículas do solo ou de fragmentos e partículas de rocha, pela ação combinada da gravidade com a água, vento, gelo e/ou organismos”. [1]

De um modo geral, pode-se dizer que os processos erosivos podem ser abordados de duas maneiras: a erosão natural ou geológica que se desenvolve em condições de equilíbrio com a formação do solo e a erosão acelerada ou antrópica cuja intensidade, sendo superior à formação do solo, não permite a sua recuperação natural.

Assim, dentre as principais causas do desencadeamento e evolução dos processos erosivos nas áreas urbanas, podem ser destacados o traçado inadequado do sistema viário, muitas vezes agravado pela falta de pavimentação, guias e sarjetas; a deficiência do sistema de drenagem de águas pluviais e servidas (tanto na forma de captação e dissipação) e a expansão urbana descontrolada, com implantação de loteamentos e conjuntos habitacionais em locais não apropriados, sob o ponto de vista geotécnico e agravado pela deficiência de infraestrutura.

No caso do processo erosivo do solo ser deflagrado pelas chuvas, por exemplo, esse processo compreende basicamente os mecanismos do impacto das águas das chuvas, que provoca a desagregação das partículas, a remoção e transporte pelo escoamento superficial e a deposição dos sedimentos produzidos, formando depósitos de assoreamento.

Dependendo da forma em que se dá o escoamento superficial ao longo de uma vertente ou encosta, podem ser desenvolvidos dois tipos de erosão [2] como a erosão laminar ou em lençol, causada pelo escoamento difuso das águas de chuva, resultando na remoção progressiva e relativamente uniforme dos horizontes superficiais do solo e a erosão linear, causada por concentrações das linhas de fluxo das águas de escoamento superficial, resultando em pequenas incisões na superfície do terreno, em formas de sulcos, que podem evoluir por aprofundamento para ravinas.

Caso a erosão se desenvolva não somente por influência das águas superficiais, mas também pela influência dos fluxos de águas subsuperficiais, em que se incluem o lençol freático, configura-se o processo mais conhecido por boçoroca ou voçoroca [3]. Desse modo, uma boçoroca pode ser um cenário de diversos fenômenos como a erosão superficial, a erosão interna, os solapamentos, os desabamentos e os escorregamentos, que se conjugam no sentido de dotar esta forma de erosão de elevado poder destrutivo.

Nesse cenário, comumente, observam-se as ravinas e as boçorocas de grande porte associadas a estradas e entre as medidas corretivas mais recomendadas para o controle da erosão em estradas destacam-se a proteção vegetal, executada ao longo da plataforma, nos cortes e aterros e áreas adjacentes, sujeitas a processos erosivos; as valetas/canaletas revestidas ou gramadas, executadas em todos os locais de concentração de água; os bueiros, construídos com tubos de concreto, alvenaria, aço, etc., em travessias de pequenas drenagens; o abaulamento transversal da pista de rolamento, que impede o empoçamento ou escoamento das águas de chuva ao longo da pista; as sangras laterais, construídas acompanhando as curvas de nível do terreno e os dissipadores de energia, construídos em locais sujeitos a fluxo d’água.

Pelo exposto, na elaboração de um projeto [1] para a recuperação de uma área degradada por um boçorocamento, as alternativas de obras devem contemplar, principalmente, o disciplinamento das águas superficiais e das águas subterrâneas, o retaludamento/aterramento da boçoroca e a implantação e conservação das obras.

As principais estruturas utilizadas para o disciplinamento das águas superficiais são as estruturas de captação e condução das águas superficiais e as estruturas de combate e dissipação de energia hidráulica. No caso das águas subterrâneas, o tratamento convencional para a ação das águas subterrâneas é feito com a aplicação de drenos enterrados, com filtro, visando impedir a remoção de partículas do solo.

O retaludamento e aterro da boçoroca são obras complementares, cuja finalidade é estabilizar os taludes contra a erosão promovida pelas águas de chuva e possíveis escorregamentos. A conservação das obras pede inspeções periódicas para verificação das condições das estruturas hidráulicas e monitoramento específico para avaliar o funcionamento de drenos e filtros.

“O mundo é um livro, e quem fica sentado em casa lê somente uma página.” Santo Agostinho.

Fontes consultadas no apoio para elaboração do presente texto:

[1] ABGE (Associação Brasileira de Geologia de Engenharia). 1998. Geologia de Engenharia. São Paulo, ABGE, 586p.

[2] ABGE (Associação Brasileira de Geologia de Engenharia) & IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). 1995. Geologia Aplicada ao Meio Ambiente. São Paulo, ABGE & IPT, Série Meio Ambiente, 247p.

[3] DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica & IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). 1989. Controle da Erosão: bases conceituais e técnicas. Diretrizes para o planejamento urbano e regional. Orientações para o controle de boçorocas urbanas. São Paulo. DAEE & IPT.

*Heraldo Campos é geólogo (Instituto de Geociências e Ciências Exatas da UNESP, 1976), mestre em Geologia Geral e de Aplicação e doutor em Ciências (Instituto de Geociências da USP, 1987 e 1993) e pós-doutor em hidrogeologia (Universidad Politécnica de Cataluña e Escola de Engenharia de São Carlos da USP, 2000 e 2010).

in EcoDebate, ISSN 2446-9394

Em São Paulo, favelas podem ser 15°C mais quentes que bairros arborizados .

No último verão, imagens de satélite que registram a temperatura de superfícies como telhados, ruas e solo revelaram diferenças de até 15 °C entre territórios de favelas e bairros vizinhos na cidade de São Paulo.

Agência FAPESP *

Enquanto o Morumbi registrou valores em torno de 30 °C, na favela de Paraisópolis, sua vizinha, os números chegaram a 45 °C. Em Heliópolis, outra das favelas mais populosas do município, os registros ficaram acima de 44 °C nos dias mais quentes. Os dados constam de estudo realizado por Rohit Juneja, Flávia Feitosa e Victor Nascimento, pesquisadores do Centro de Estudos da Favela (CEFAVELA), um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) da FAPESP sediado na Universidade Federal do ABC (UFABC).

Os resultados iniciais da pesquisa foram publicados na plataforma Nexo Políticas Públicas. Para o estudo, foram utilizados dados de 19 imagens termais do Satélite Landsat 8, referentes ao período de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025. As imagens medem a temperatura das superfícies e assim os valores obtidos são mais altos do que a temperatura do ar.

De acordo com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade de São Paulo abriga cerca de 11,5 milhões de habitantes. Mais de 1,7 milhão deles vivem em 1.359 favelas, que ocupam aproximadamente apenas 4% do território, mas concentram mais de 15% da população. Nessas áreas, as temperaturas das superfícies frequentemente superam os 40 °C, como mostra mapa interativo produzido pelo CEFAVELA.

As diferenças entre as favelas também são reveladoras. Enquanto comunidades situadas em áreas densas e sem vegetação registram valores extremos, outras se beneficiam da proximidade de corpos d’água ou corredores verdes.

Em Capão Redondo, distrito densamente ocupado da zona sudoeste, estão quatro das dez favelas mais quentes da cidade: Jardim Capelinha/Nuno Rolando registrou 47,4 °C, seguida por Jardim D’Abril II (47,3 °C) e Basílio Teles (47,2 °C). Entre as que apresentaram as menores temperaturas está o Jardim Apurá, próximo da represa Billings, com 23,7 °C, e o Alto da Riviera B/Jardim Guanguará, na região da represa Guarapiranga, com 23,6 °C.

“É relevante ampliar a sensibilização de que o calor não é apenas um fenômeno meteorológico, é também resultado das escolhas de planejamento do território, capazes de mitigá-lo ou intensificá-lo”, destacam os pesquisadores no artigo. “Nesse contexto, as soluções baseadas na natureza ganham destaque: corredores verdes, parques, árvores, jardins de chuva, telhados verdes, hortas comunitárias e sistemas de drenagem sustentável podem funcionar como um ‘ar-condicionado natural’ das cidades, reduzindo temperaturas e aumentando a resiliência urbana”, apontam (leia mais em: agencia.fapesp.br/55995 e agencia.fapesp.br/55884).

“O desafio não é apenas técnico, mas político. Incluir o calor como dimensão da inadequação habitacional significa reconhecer que a exclusão urbana também se mede em graus Celsius”, concluem os pesquisadores, que também foram apoiados pela FAPESP por meio de bolsas de treinamento técnico para Juneja e pós-doutorado para Feitosa.

O artigo Exposição ao calor: a face invisível da moradia inadequada pode ser lido em: pp.nexojornal.com.br/ponto-de-vista/2025/11/07/exposicao-ao-calor-a-face-invisivel-da-moradia-inadequada.

O mapa interativo produzido pelo CEFAVELA está disponível em: biancamds.github.io/cefavela_mapa_interativo_calor/mapa.html.

* Com informações de Janaína Simões, do CEFAVELA.

in EcoDebate, ISSN 2446-9394

Ondas de calor aumentam 8 vezes e exigem adaptação urgente .

Risco exponencial: sem ação climática, regiões equatoriais terão calor recorde anual. Cidades brasileiras estão “muito atrasadas” na adaptação ao calor extremo.

Entenda porque as ondas de calor são uma emergência silenciosa, as mortes subnotificadas e a necessidade urgente de redução de emissões e adaptação urbana

Ondas de Calor – Emergência Silenciosa

Estudos recentes indicam que a frequência de ondas de calor aumentou oito vezes no Brasil nas últimas seis décadas, expondo milhões de pessoas. Sem ação climática imediata e investimento massivo em adaptação urbana, regiões próximas ao Equador podem enfrentar calor recorde anualmente.

Para o Brasil, uma nação com grande parte de seu território situado próximo à linha do Equador, o aumento da frequência e intensidade das ondas de calor decorrentes das mudanças climáticas é uma ameaça especialmente preocupante. Esse fenômeno, caracterizado por temperaturas máximas que permanecem, no mínimo, entre 5°C e 7°C acima da média por pelo menos cinco dias consecutivos, intensificou-se dramaticamente no país.

O aumento da frequência e intensidade desses eventos climáticos extremos é uma consequência direta da mudança do clima. No Brasil, o número de dias com ondas de calor aumentou oito vezes nos últimos 60 anos. Enquanto no período de referência entre 1961 e 1990 o país registrava 7 dias de ondas de calor, esse número saltou para 52 dias no período de 2011 a 2020. Dados recentes demonstram a aceleração: o Brasil registrou nove ondas de calor em 2023 e oito em 2024, com três episódios já observados nos primeiros dois meses de 2025.

O risco exponencial das regiões equatoriais

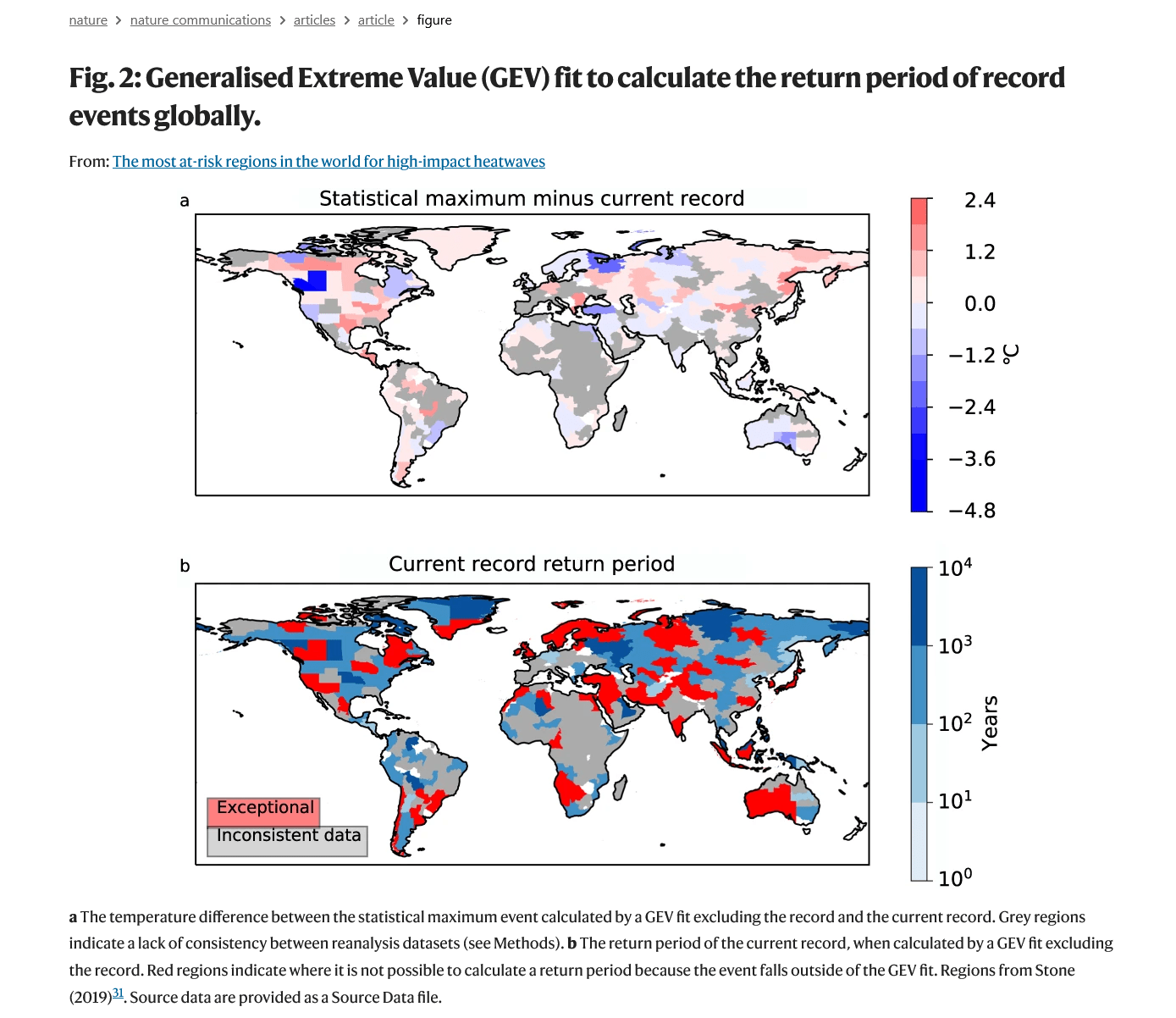

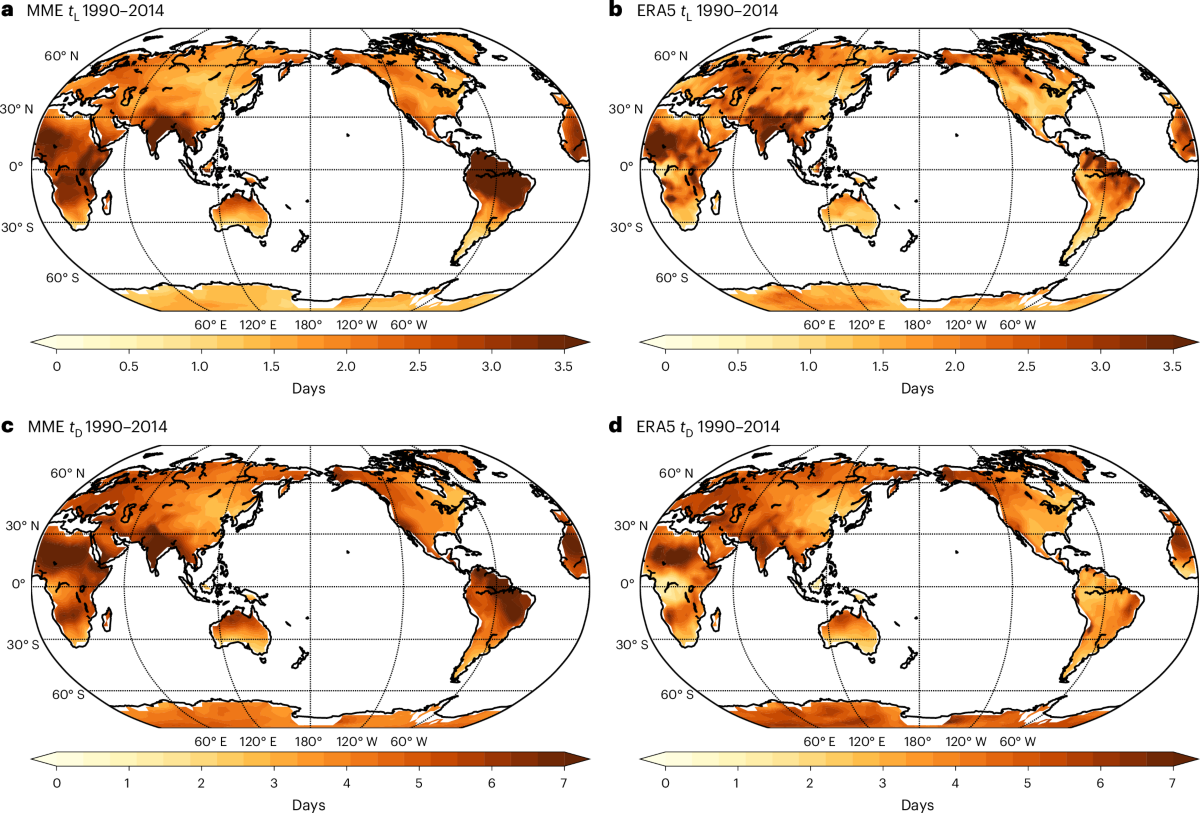

O desafio brasileiro se insere em uma tendência global alarmante. Pesquisas recentes alertam que locais e estações que apresentam menor variabilidade climática sofrerão as maiores mudanças. Isso significa que os impactos nas regiões tropicais tendem a ser maiores do que nas regiões temperadas.

As regiões equatoriais da América do Sul e o Sudeste Asiático, por exemplo, estão projetadas para sofrer alguns dos maiores impactos. A pesquisa sugere que se a redução das emissões de gases de efeito estufa e a descarbonização da economia continuarem a ser adiadas, a aceleração das ondas de calor será cada vez maior.

Para regiões como a África equatorial, a projeção é que ondas de calor com duração superior a 35 dias ocorram 60 vezes mais frequentemente no futuro próximo (2020 a 2044) em comparação com o passado recente (1990 a 2014). Essa aceleração exige que a adaptação seja cada vez mais rápida, especialmente para as ondas de calor mais extremas.

No Rio de Janeiro, uma pesquisa concluiu que o calor extremo em 2023, com temperaturas acima de 40°C e sensação térmica próxima a 50°C, seria inviável no período pré-industrial. Em um cenário de aquecimento global de 2°C, a chance de ondas de calor semelhantes ou ainda mais intensas triplicaria, resultando em um novo evento extremo a cada quatro anos.

Emergência de saúde pública subnotificada

Apesar do risco crescente, o calor é frequentemente um “desastre negligenciado no Brasil e na maior parte das regiões tropicais”. Diferentemente de inundações ou deslizamentos de terra, as ondas de calor não possuem um impacto visual imediato de destruição.

Os impactos na saúde, contudo, são devastadores. A exposição prolongada ao sol e ao calor traz riscos de exaustão térmica, insolação, desidratação e queimaduras. O calor extremo também está associado a variações significativas nas mortes por doenças cardiovasculares, respiratórias, doenças renais, e até mesmo um aumento na violência e acidentes de carro devido ao incremento da irritabilidade.

Um estudo que quantificou mortes associadas às ondas de calor entre 2000 e 2018 nas 14 principais regiões metropolitanas do Brasil revelou que 48 mil óbitos foram atribuíveis à exposição prolongada ao calor excessivo. Este número é 20 vezes maior do que o total de mortes associadas a deslizamentos de terra no mesmo período. A pesquisadora Renata Libonati enfatiza que é necessário aumentar a informação da sociedade sobre os perigos das ondas de calor, pois há uma percepção falaciosa de que habitantes de regiões tropicais estariam “acostumados” ao calor e que, portanto, ele não faria mal à saúde.

A grande questão de saúde pública no Brasil é a subnotificação. Embora o sistema de saúde possua um Código Internacional de Doença (CID) específico (X30 – Exposição a calor natural excessivo), foram identificados apenas 50 óbitos com essa classificação em todo o país no período estudado.

A desigualdade e a vulnerabilidade crescente

As ondas de calor atingem todas as regiões, mas seus impactos não são equitativos. Os grupos mais impactados e vulneráveis incluem mulheres, idosos, pessoas pretas e pardas, e indivíduos com baixa escolaridade (menos de quatro anos).

A suscetibilidade é predominantemente socioeconômica. Entre os fatores de desigualdade estão o menor acesso a ar-condicionado, as condições de infraestrutura urbana mais precárias e menos arborizadas em regiões marginalizadas, a menor ventilação e a maior densidade populacional. Trabalhadores expostos ao ar livre ou aqueles que utilizam o transporte público pouco adaptado ao calor também fazem parte do grupo mais vulnerável.

Adicionalmente, o envelhecimento da população brasileira — com projeção de que 37,8% dos habitantes sejam idosos até 2070 — traz um desafio crescente, pois os idosos perdem a capacidade de sentir e regular a temperatura do corpo, tornando-se mais vulneráveis a temperaturas extremas.

Adaptação urbana: urgência e investimentos maciços

O Brasil está “muito atrasado” na implementação de protocolos de enfrentamento em comparação com regiões como a Europa, que passaram a adotar medidas após cerca de 70 mil mortes em 2003.

A inadequação da infraestrutura urbana nas cidades brasileiras intensifica os efeitos do calor. A urbanização desordenada, a falta de planejamento e a predominância de asfalto e concreto agravam o fenômeno das “ilhas de calor urbanas”, elevando ainda mais as temperaturas locais.

Diante desse cenário, a resposta exige ação climática imediata e investimentos maciços em adaptação urbana, sistemas de saúde e proteção das populações mais vulneráveis.

Especialistas defendem a implementação urgente de medidas como:

Adaptação urbana verde: Criação de corredores verdes, ampliação de parques e áreas arborizadas para reduzir a temperatura e melhorar o conforto térmico.

Infraestrutura de refrigeração: Implementação de telhados verdes e sistemas de resfriamento passivo em construções.

Rede de hidratação: Criação de uma ampla e acessível rede de bebedouros públicos e estruturas permanentes de hidratação, que podem salvar vidas.

Fortalecimento do sistema de saúde: Melhorar a capacidade de resposta dos serviços de saúde durante ondas de calor e desenvolver planos de emergência.

Políticas inclusivas: Programas que garantam acesso a abrigos climatizados e protocolos de emergência específicos para grupos vulneráveis, como trabalhadores ao ar livre e pessoas em situação de rua.

A transformação das cidades em ambientes resilientes ao calor extremo é vista não apenas como uma questão de resiliência climática, mas como uma questão de saúde pública e justiça social. É urgente desenvolver políticas de adaptação que estejam, sobretudo, alinhadas às políticas de redução das desigualdades no país.

👀👀

in EcoDebate, ISSN 2446-9394