Nova política ambiental dos EUA aumenta pressão sobre o Brasil para preservar a Amazônia

A chegada de Joseph Biden à Casa Branca e o retorno dos Estados Unidos à frente de batalha contra as mudanças climáticas globais têm implicações importantes para o Brasil. Sem Donald Trump para lhe fazer companhia no seleto clube de países negacionistas do aquecimento global, o governo Bolsonaro fica ainda mais isolado e sujeito a pressões por parte da comunidade internacional para combater o desmatamento da Amazônia, que — além de ser majoritariamente ilegal e extremamente nocivo do ponto de vista social, econômico e ambiental — é a fonte brasileira mais volátil de emissões de gases do efeito estufa para a atmosfera.

Por Herton Escobar, Jornal da USP

Tal como prometido durante a campanha eleitoral, uma das primeiras atitudes de Biden ao assumir a presidência dos Estados Unidos foi recolocar o país no Acordo de Paris, principal esforço internacional de combate às mudanças climáticas. Mas mais do que isso: uma Ordem Executiva, publicada por ele em 27 de janeiro, eleva a crise climática a uma questão de segurança nacional, a ser tratada como prioridade em todas as políticas nacionais e internacionais dos Estados Unidos.

“É política da minha administração que as considerações climáticas sejam um elemento essencial da política externa e da segurança nacional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos trabalharão com outros países e parceiros, tanto de forma bilateral quanto multilateralmente, para colocar o mundo em um caminho climático sustentável”, diz a Ordem Executiva. E também: “Reconhecendo que as mudanças climáticas afetam uma ampla gama de assuntos, será uma prioridade dos Estados Unidos pressionar por uma maior ambição climática e integração de considerações climáticas em uma ampla gama de fóruns internacionais”.

Para liderar essa nova diplomacia climática, Biden nomeou o ex-chanceler John Kerry, um experiente negociador e profundo conhecedor do tema, como “enviado especial” dos Estados Unidos para o clima. Caberá a ele dialogar com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, que se coloca abertamente como um negacionista da crise climática.

“O jogo agora é outro; não tem mais espaço para conversa mole”, diz o pesquisador Paulo Artaxo, professor do Instituto de Física da USP e especialista em mudanças climáticas. “Queira ou não queira, o Brasil vai ter que se alinhar com políticas internacionais de conservação ambiental, se não quiser perder mercado e ficar fora das negociações.”

O professor e ex-reitor da USP Jacques Marcovitch, especialista em política climática internacional, ressalta que não se trata apenas de uma posição isolada dos Estados Unidos, mas de um alinhamento das principais economias do mundo (incluindo China, Grã-Bretanha e União Europeia) em favor do desenvolvimento sustentável de baixo carbono e do combate às mudanças climáticas, que pode acabar marginalizando o Brasil no cenário internacional. O discurso do vice-presidente Hamilton Mourão na última reunião do Fórum Econômico Mundial, em Davos, buscando apresentar o Brasil como um país engajado na defesa do meio ambiente, mostra que o governo está atento a esse risco, avalia Marcovitch. “Se não tomarmos cuidado, poderemos enfrentar essa hostilização da comunidade internacional, e isso não é interessante para o Brasil.”

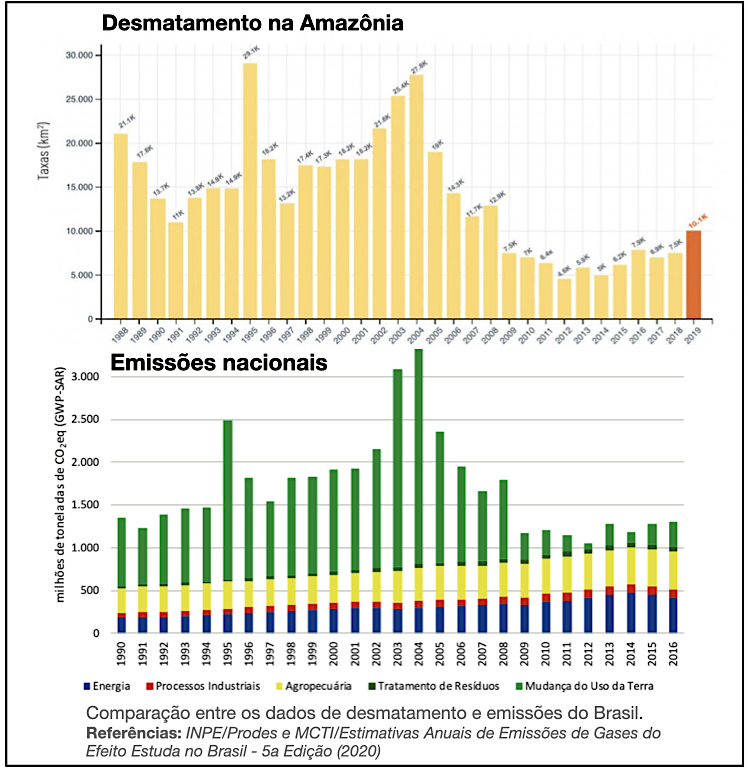

O ponto-chave para o Brasil nessa questão climática é a Amazônia. Diferentemente dos países desenvolvidos, onde a maior parte das emissões de gases do efeito estufa (relacionados ao aquecimento global) provém da queima de combustíveis fósseis (petróleo, gás e carvão mineral) para geração de energia, aqui a principal fonte histórica de emissões é o desmatamento — ou “mudanças no uso do solo”, como se diz na linguagem técnica dos relatórios internacionais.

Cada hectare de floresta tropical contém entre 100 e 150 toneladas de carbono “embutidas” em sua vegetação; e quando a floresta queima ou a vegetação apodrece esse carbono é liberado para a atmosfera na forma de gases (principalmente dióxido de carbono, CO2), da mesma forma que acontece na queima de combustíveis fósseis (que também são derivados de matéria orgânica, rica em carbono).

Uma vez na atmosfera, não importa se esse gás carbônico veio de uma árvore queimada ou do escapamento de um carro; ele contribui para o aquecimento global da mesma forma.

Destruir a floresta, portanto, é tão nocivo para o clima quanto queimar petróleo. Apesar da contribuição histórica do Brasil para o aquecimento global ser relativamente pequena (cerca de 1%), a maior parte dessa contribuição nociva tem origem, principalmente, no desmatamento da Amazônia e na agropecuária, já que a matriz energética brasileira é majoritariamente limpa (baseada em hidrelétricas e biocombustíveis) e o País é pouco industrializado. Uma comparação simples entre os dados oficiais de desmatamento e de emissões de gases do efeito estufa do País nas últimas décadas deixa isso claro: quando a destruição da floresta aumenta, as emissões também aumentam; e quando o desmatamento diminui, as emissões encolhem na mesma proporção (veja abaixo).

Os dados oficiais mais recentes sobre as emissões de gás carbônico do País vão até o ano de 2016, num período em que o desmatamento na Amazônia ainda estava relativamente controlado e as taxas de desmate ficavam abaixo de 8 mil quilômetros quadrados/ano. Tanto que, naquele momento, o desmatamento passou a ser apenas a terceira maior fonte de emissões do Brasil, atrás da agropecuária e do setor energético. Mas a situação, hoje, não é mais a mesma: nos últimos dois anos, sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro, o desmatamento voltou a crescer, ultrapassando a marca de 10 mil km2, em 2019, e de 11 mil km2, em 2020, segundo dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) — que Bolsonaro tentou de todo modo desacreditar no início de sua gestão. Consequentemente, as emissões de carbono aumentaram, e as críticas da comunidade internacional ao descaso ambiental do Brasil, também — não só pela questão climática, mas também da biodiversidade e de suas implicações sociais. O antagonismo gerado com os países europeus na área ambiental é tão forte que ameaça melar o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, assim como a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A Ordem Executiva de Biden faz uma menção específica à Amazônia, requisitando aos secretários do Tesouro e de Estado (equivalentes aos ministros da Economia e das Relações Exteriores no Brasil) a elaboração de “um plano para promover a proteção da floresta amazônica e outros ecossistemas cruciais que atuam como sorvedouros de carbono, inclusive por meio de mecanismos de mercado”.

“Proteger a Amazônia é uma parte crítica dos esforços para estabilizar o clima, prevenir a próxima pandemia mundial e inibir a crise de extinção que se aproxima”, diz um relatório preparado pela US Network for Democracy in Brazil (USNDB), uma rede de pesquisadores, ativistas e organizações que defendem a democracia no Brasil. Entregue ao governo Biden no início de fevereiro, o documento lista uma série de denúncias contra o governo Bolsonaro, referentes a violações na área ambiental e de direitos humanos, e recomenda que o governo americano “congele negociações de comércio bilateral com o Brasil”, até que essas questões sejam solucionadas.

“Uma prioridade importante deveria ser a restrição, através de ordem executiva sobre compras e legislação governamentais, de importações de commodities de risco florestal como madeira, soja e produtos provenientes do gado, a não ser que possa ser determinado que as importações não estejam ligadas ao desmatamento ou a abusos de direitos humanos”, diz o documento — que chama atenção, também, para a vulnerabilidade de outros biomas brasileiros, como Cerrado e Pantanal. “Financiar a conservação ambiental sob o atual governo brasileiro pode parecer ‘jogar dinheiro no problema’, a não ser que o governo brasileiro inverta o curso de sua agenda destrutiva.”

Geopolítica ambiental

“A Amazônia virou um tema geopolítico”, diz Izabella Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil e copresidente do Painel Internacional de Recursos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (IRP-Unep). Considerando que o desmatamento da Amazônia afeta o clima de todo o planeta (e não só do Brasil), é natural que outros países, ao elegerem o combate às mudanças climáticas como prioridade, passem a se importar mais com a conservação da floresta. “Não é uma discussão sobre soberania, sobre territórios, mas sobre impacto que isso (o desmatamento) tem na atmosfera, que é um bem global”, destaca ela.

“Inicialmente, não acredito que o Brasil sofrerá sanções, ou mesmo pressão para uma mudança na política ambiental atual. Inicialmente. Mas, ao longo do tempo, se o desmatamento continuar com tendência de aumento, como está agora, creio que potencialmente haverá pressão, como a que já se sente por parte da Europa”, avalia Thelma Krug, pesquisadora do Inpe e vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) — mas que nesta reportagem não fala em nome do painel.

O retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, segundo ela, cria “um cenário muito positivo” para avanços no enfrentamento da crise climática global. A ordem executiva de Biden reforça o compromisso americano de apoiar financeiramente os países em desenvolvimento a lidar com o problema e adotar medidas mais ambiciosas de redução de emissões, que é um ponto-chave do acordo. “Isso deve estimular outros países desenvolvidos a cumprir seus compromissos de apoiar os países em desenvolvimento”, avalia Thelma. “Esta é uma das mudanças que vejo no curto prazo e que é extremamente necessária para ajudar os países em desenvolvimento a ampliar suas contribuições nacionalmente determinadas e colocar as emissões de gases de efeito estufa em uma trajetória consistente com o Acordo de Paris.”

A ajuda financeira internacional para a conservação da Amazônia e do Cerrado “seria muito bem-vinda”, avalia Thelma. “Só que essas contribuições não caem do céu”, alerta ela. “Há a necessidade do País ter um plano concreto, crível e executável para conter o desmatamento” — o que não é o caso atualmente.

O Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) foi abandonado pelo governo Bolsonaro em 2019, apesar dos ótimos resultados que vinha produzindo nos últimos 15 anos. O governo também desmontou ou desmobilizou quase todos os grupos de trabalho, comissões e outras estruturas internas de governo que lidavam com a questão climática, em diferentes ministérios; e adotou um discurso de ataque aos seus próprios órgãos de pesquisa e defesa ambiental (como Ibama e ICMBio), que tiveram sua atuação inibida nos últimos dois anos pela falta de apoio e de recursos para suas atividades.

“O primeiro passo é reconhecer os retrocessos e impedir os retrocessos. Não adianta ficar fazendo bravatas”, diz Izabella Teixeira. “A agenda ambiental brasileira está completamente fragmentada.” Segundo ela, o governo não só deixou de dar prioridade à questão como passou a desconstruir as políticas e programas que já existiam, sem colocar nada no lugar capaz gerar resultados positivos. “Os resultados que estão sendo entregues hoje são de retrocesso.”

E não é por falta de dinheiro, diz o secretário executivo do Observatório do Clima, Marcio Astrini. Ele lembra que há cerca de R$ 3 bilhões “parados” no Fundo Amazônia (mais do que o orçamento inteiro do Ministério do Meio Ambiente), que poderiam estar sendo usados no combate ao desmatamento, mas não são. “Dinheiro tem; o que falta é interesse do governo”, diz.

Astrini tem poucas esperanças — para não dizer nenhuma — de que alguma pressão internacional vá mudar a postura beligerante e negacionista de Bolsonaro com relação ao meio ambiente, porque é justamente essa postura que atende aos interesses da sua base política e eleitoral mais fiel, que ele precisa agradar para se reeleger em 2022. “Se a claque dele quiser que ele desmate a Amazônia e enfrente o Biden, é isso que ele vai fazer”, aposta Astrini.

“Minha impressão é que até o fim do governo Bolsonaro nada vai acontecer”, prevê o ex-diretor do Inpe e atual diretor do Secretariado do Grupo de Observações da Terra (GEO), Gilberto Câmara. “É óbvio que a pressão vai aumentar, mas acho que o debate será pós-2022.”

O filósofo e cientista político Ricardo Abramovay, professor sênior do Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, também não crê numa mudança de postura do governo brasileiro. “Não vai mudar porque somos governados por uma seita fundamentalista que não é sensível a pressões internacionais”, diz. Será preciso acompanhar, segundo ele, qual será a postura diplomática adotada pelo governo Biden em suas relações com o Brasil daqui para frente. “Se os Estados Unidos adotarem uma posição muito inflexível, isso poderá ser aproveitado pelo governo brasileiro para se fazer de vítima da comunidade internacional”, avalia Abramovay.

As primeiras sinalizações vindas de Washington foram de abertura ao diálogo. “Na relação bilateral entre Brasil e EUA a diplomacia estará à frente para qualquer tema, incluindo a questão climática”, disse a porta-voz do Departamento de Estado americano, Kristina Rosales, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

“Acho que faz todo sentido. Devem estender a mão primeiro na tentativa de ajudar a resolver o problema do desmatamento; o que não acredito que trará resultados, pois do lado de cá não deverão encontrar interesse nenhum”, avalia Astrini, do Observatório do Clima. “Em 2019, na época das queimadas, a (chanceler alemã) Angela Merkel fez o mesmo gesto, e Bolsonaro mandou ela reflorestar a Alemanha.”

Do ponto de vista do agronegócio brasileiro, a ordem executiva do presidente Biden abre perspectivas positivas, na avaliação do pesquisador Marcos Fava Neves, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEA-RP) da USP. “Vejo como uma oportunidade para o Brasil atrair cada vez mais recursos que auxiliem na preservação. A grande maioria dos indicadores ambientais do Brasil é extremamente favorável, mas o desmatamento na Amazônia Legal cresceu entre 2019 e 2020 e é necessário combater fortemente a ilegalidade”, afirma Neves. Um mercado que poderá crescer bastante, segundo ele, é o de biocombustíveis. “Mais de 98% do agro brasileiro não está ligado à Amazônia e são empresas que atendem aos mais rigorosos certificados internacionais, portanto não vejo ameaça a essas empresas com uma exigência maior.”

Compromisso assumido

Um primeiro passo do Brasil para demonstrar comprometimento com a causa climática, segundo Marcovitch, seria a apresentação de um plano estratégico para o cumprimento de seus compromissos já assumidos no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, em inglês) e do Acordo de Paris, por meio da sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC), que prevê a redução de 37% das emissões de gases do efeito estufa no País até 2025, e de 43%, até 2030, em comparação com o que era emitido em 2005. Um compromisso que passa, obrigatoriamente, pela redução do desmatamento e pela restauração de áreas degradadas.

“Acredito que isso seja uma pré-condição para qualquer diálogo”, avalia Marcovitch. “Nenhum país vai querer negociar com o Brasil se não houver um compromisso claro de cumprimento das metas.”

As NDCs são o principal instrumento de implementação do Acordo de Paris — que, em vez de estipular uma meta única de redução global de emissões (como foi feito anteriormente, no Protocolo de Quioto), permitiu que cada país determinasse sua própria contribuição, para um objetivo comum de manter o aumento da temperatura média da Terra abaixo de 2 graus Celsius. A primeira NDC brasileira foi apresentada em 2015, e o Acordo de Paris determinava que todos os países signatários apresentassem uma nova NDC, com metas mais ambiciosas, até o fim de 2020.

A nova NDC do Brasil foi enviada à UNFCCC em 8 de dezembro, basicamente reafirmando os compromissos da primeira versão. Em nota à imprensa, o Ministério das Relação Exteriores descreveu a contribuição brasileira como “uma das mais ambiciosas do mundo”. Organizações não governamentais, porém, fizeram duras críticas à nova proposta, que, segundo elas, é menos ambiciosa do que a NDC original. Isso porque o valor de referência para o que o País emitia em 2005 foi atualizado (em função de uma revisão metodológica) de 2,1 bilhões para 2,8 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. Consequentemente, como a linha de base aumentou, a quantidade de gases do efeito estufa que o Brasil poderá emitir em 2025 e 2030 também passou a ser maior do que a prevista na NDC original — cerca de 40% maior, segundo uma análise da Climate Action Network (CAN), uma rede com mais de 1,5 mil organizações não governamentais.

“O exemplo do Brasil, que apresentou uma NDC em muitos aspectos mais fraca e menos ambiciosa do que a anterior, não deve ser aceito no âmbito da UNFCCC e de seu Acordo de Paris, muito menos bem-vindo”, diz uma carta da CAN, enviada à secretaria executiva da convenção, em 25 de janeiro. O Ministério das Relações Exteriores publicou uma nova nota à imprensa, ainda em dezembro, rebatendo as críticas levantadas pelos ambientalistas. Segundo o ministério, a possibilidade de revisão dos dados de 2005 estava prevista na NDC desde o início, e “busca apenas respeitar a melhor ciência disponível”.

A NDC dos Estados Unidos, por sua vez, previa uma redução de 26% a 28% das emissões de gases do efeito estufa até 2025, comparado aos níveis de 2005. Em novembro de 2019, porém, o então presidente Donald Trump retirou oficialmente os Estados Unidos do Acordo de Paris, e por isso a revisão dessas metas não foi realizada. Umas das medidas previstas na ordem executiva do novo presidente Biden é, justamente, a formulação “imediata” de uma nova NDC, acompanhada de um ambicioso projeto de descarbonização da economia americana.

in EcoDebate, ISSN 2446-9394, 17/02/2021

Nenhum comentário:

Postar um comentário