Elevação do nível do mar ameaça praias icônicas do Rio de Janeiro e evidencia urgência de políticas públicas para proteção costeira

Pesquisa revela impactos da erosão costeira em praias brasileiras e aponta soluções técnicas e ambientais para preservação do litoral nacional

O mar está avançando: Copacabana e Ipanema podem perder até 100 metros até 2100

Por Larissa Warnavin* e Renata Adriana Garbossa Silva **

Copacabana e Ipanema podem perder até 100 metros de areia até o fim do século, em decorrência da elevação do nível do mar e da intensificação da erosão costeira, segundo estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Esse cenário não é apenas preocupante pela dimensão física da perda territorial, mas pelo que ele revela sobre a forma como lidamos com os espaços urbanos litorâneos.

A ocupação do território brasileiro teve início nas regiões litorâneas, onde se estabeleceu o processo de colonização portuguesa, historicamente marcado por práticas extrativistas e predatórias. O Brasil possui uma das maiores regiões costeiras do mundo e por sua localização estratégica e riqueza natural, essas áreas tornaram-se os primeiros núcleos de povoamento e desenvolvimento econômico do país. Atualmente, elas continuam exercendo papel central na dinâmica territorial brasileira.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), aproximadamente 111,28 milhões de pessoas vivem em uma estreita faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo da costa, o que representa 54,8% da população nacional. Essa concentração populacional evidencia não apenas a importância histórica e econômica do litoral, mas também os desafios contemporâneos relacionados à gestão urbana, ambiental e climática dessas regiões.

Dada a importância histórica e, sobretudo, econômica do litoral brasileiro, os desafios enfrentados por essas regiões vão muito além das questões ambientais. Trata-se de um problema de natureza também socioeconômica, com implicações diretas sobre o uso do território, a dinâmica urbana e a qualidade de vida da população.

A possível perda de até 100 metros de faixa de areia em determinadas praias, representa não apenas uma redução física do espaço costeiro, mas também uma ameaça concreta ao acesso a um dos espaços públicos mais simbólicos e democráticos do país: a praia. Além de sua função ecológica, as praias são centrais para a cultura, lazer e economia de diversas cidades litorâneas, sendo fundamentais para o turismo, o comércio local e a identidade das comunidades costeiras.

O Brasil dispõe de instrumentos legais para lidar com essas questões, como o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) e o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). Entretanto, nem sempre são aplicados e fiscalizados de maneira efetiva. Existem soluções técnicas que incluem ações de engenharia costeira, como a alimentação artificial de praias, como as realizadas em Copacabana, Matinhos (PR), Balneário (SC), entre outras.

As soluções baseadas na natureza também se apresentam como opção, por meio da recuperação de ecossistemas costeiros como dunas, restingas e outras formações vegetais que atuam como barreiras naturais contra a erosão. É fundamental que as providências adotadas sejam pautadas em análises técnicas e científicas, considerando as particularidades de cada região. Assim, evita-se a implementação de ações que, ao invés de mitigar, possam potencializar os impactos ao longo do tempo.

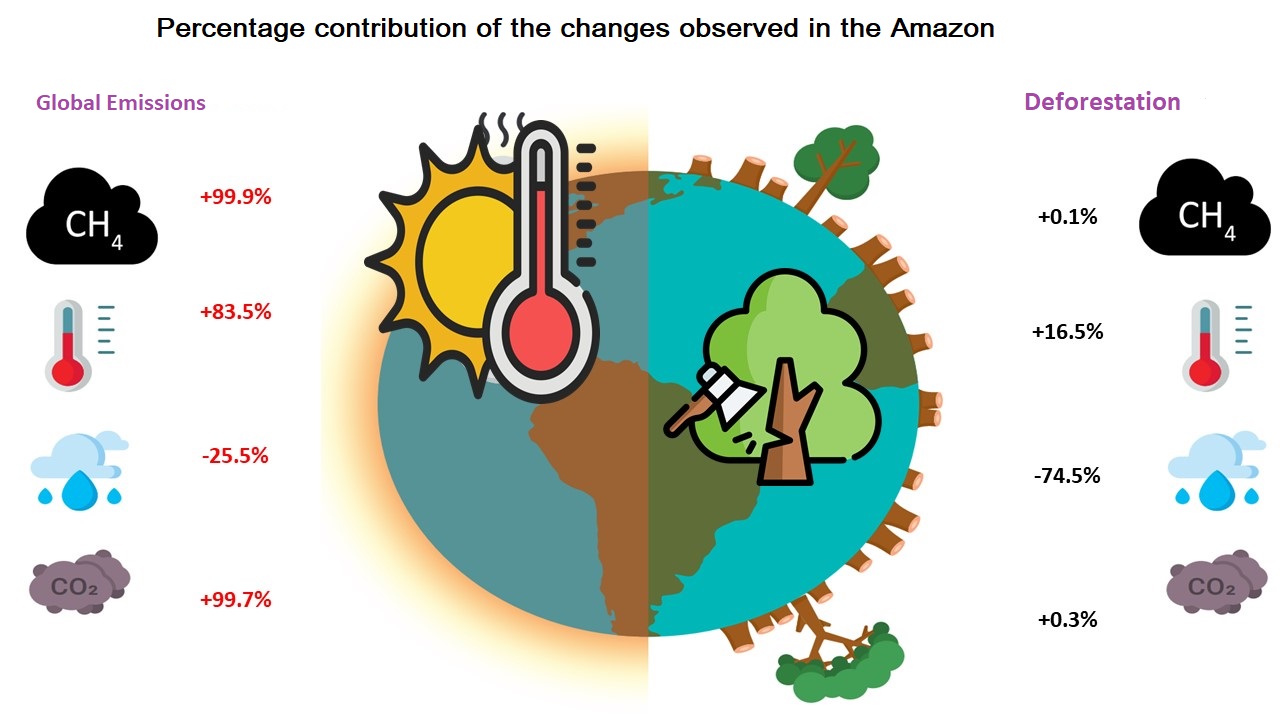

A participação ativa das comunidades costeiras em iniciativas de preservação e o incentivo à atuação governamental são relevantes para enfrentar esses desafios, mas o avanço do mar está profundamente conectado a processos globais. Sem uma diminuição considerável na liberação de gases de efeito estufa por parte dos principais setores econômicos como energia, transporte e indústria e sem a atuação mais rigorosa das potências mundiais, estaremos sujeitos a ver o aumento do nível dos oceanos batendo novos recordes a cada ano, afetando, sobretudo, grupos minoritários, principalmente aqueles que são mais vulneráveis e menos responsáveis pelo problema.

*Larissa Warnavin é geógrafa, mestre e doutora em Geografia. Docente da Área de Geociências do Centro Universitário Internacional Uninter.

** Renata Adriana Garbossa Silva é geógrafa, pedagoga, mestre em geologia e doutora em Geografia. Coordenadora da Área de Geociências do Centro Universitário Internacional Uninter.

Nota da Redação – Sobre o tema “elevação do nível do mar” sugerimos que leia, também:

- Aumento do nível do mar ameaça cidades costeiras e milhões de vidas no Brasil e no mundo

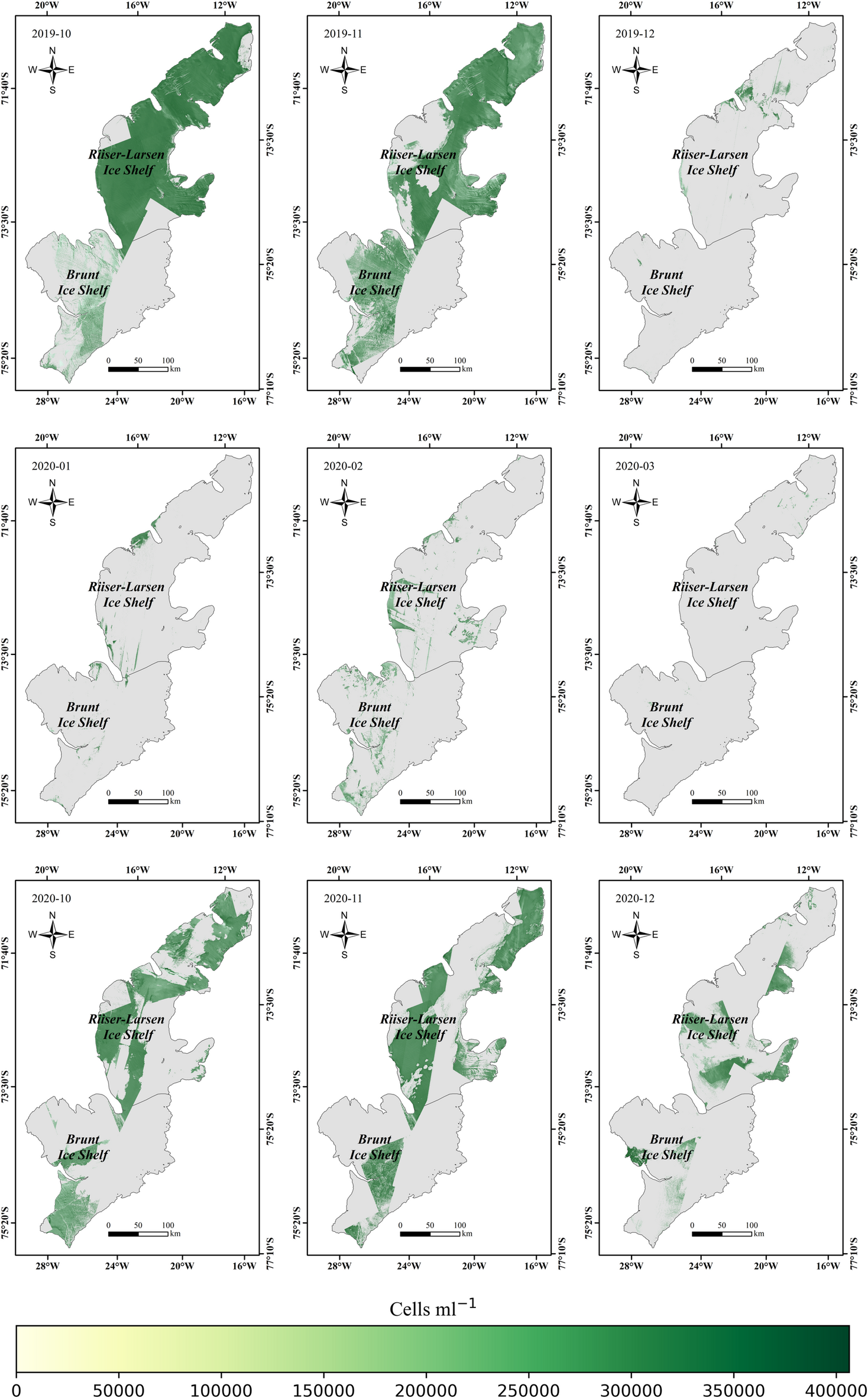

- Derretimento de gelo acelera e nível do mar ameaça cidades costeiras

- Aumento do nível do mar ameaça infraestrutura costeira

- Intrusão de água salgada atingirá 77% dos aquíferos costeiros

- Aumento do nível do mar deve afetar mais de 1 milhão de brasileiros em 2030

in EcoDebate, ISSN 2446-9394